防災分野における将来戦略を立てる上で、先進事例に取り組む土佐町に出向したIHIの松野伸介さんにはもう一つの目的がありました。それは、「人材育成」です。

IHIに限らず、企業人には深い専門性に加えて、異業種や異文化における幅広い経験値が必須なのではと考えていたという松野さん。「企業の人材育成において『越境』がキーワードになってきていますが、一度自分の名刺や看板を外して、新しい場所で新しい人たちに囲まれてチャレンジすることで、新しい価値観も持つことができて、そういう人たちが会社に戻ってくると、また違う刺激を与えられるんじゃないかなと」

そこで、社外兼業制度を使い、越境学習事業を手がける株式会社ローンディールで、地方自治体に大企業から人材を派遣する育成プログラムを開発します。「それを持って営業に行くと、いいねと言ってはもらえるんですが、じゃあどういう経験ができて何が鍛えられて帰ってくるんですかと聞かれると、自分も経験していないので『〜だと思います』という答え方になってしまう。説得力がないなと自分でも思いました」と苦笑い。

そんな時にちょうど、受け入れ自治体として協力を取り付けていた土佐町の尾﨑康隆さんから、人材派遣の件はどうなっているかと連絡を受けます。「せっかくこれだけ言ってくれているし、自分が行って経験するのが一番いいんじゃないか」と決断。社内の関係者を説得し、2025年1月、晴れて土佐町に出向となりました。

尾﨑さんは「松野さんが来るのがいいよなと、実は最初から思っていたんです」とにやり。「仕組みができてから来る人と、仕組みを一緒につくっていく人はちょっと違いますよね。特に、もりとみず基金として欲しい人材は、仕組みをつくっていける人ですから」と理由を明かします。

基金としても、活動に関連するさまざまな分野の専門性を持つ人材が必要で、山や森の専門家は地域にいるものの、川や水、自然を生かした防災について知見のある人材を欲していました。「目の前にそういう人がいるわけですから、どうやったら巻き込めるかと内心思いながら、東京に出張してお会いするたび、松野さんに『来ないんですか?』と聞いていました」と笑います。

「あれは冗談じゃなかったんだ」と松野さん。土佐町に派遣された人がどんな所に住むのかを確認するため町営住宅を案内してもらった際も、尾﨑さんは開口一番、「ここが松野さんの住む所です」と言ったそう。「とはいえ、中核人材を出すのはIHIさんにとってメリットのある話ではないですし、おいそれと来てもらえないことは十々承知していました。でも言うだけならタダですから、冗談めかして言い続けたら本当にそうなっちゃいました」と喜びます。

もりとみず基金は現在、林業の担い手となる人材育成に注力しています。「地域の期待はやはり林業の振興にあります。一足跳びに、林業が木材を出す産業から、山を整備することで環境を含めた価値を生み出す産業に変わるという話を簡単には理解してもらいにくいですよね。基金の活動を知ってもらって徐々に理解してもらって可能性を感じてもらうためにも、まずは地元の方にとってニーズがあり、取り組みとしても優先度が高く分かりやすい人材育成の部分を高松市さんと連携して進めています」

生物多様性や森林保全、脱炭素化への意識が現時点で高いのは都心部の大企業。環境を軸にした今後の取り組みに向け、都心部の企業との連携を中心に担っているのが松野さんです。「相手方を見つけてきてもらったり、ツアーのように現地に来てもらったりというところで動いていただいています」(尾﨑さん)

企業が得られるメリットで分かりやすいものでは、温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する「J−クレジット」がありますが、他にも森林や水という自然資本をいかに価値のあるものとして示せるかが企業との連携を広げる上で重要です。

都内のある大手建設会社では、将来的な生態系保全のために、出自のしっかりしている材木を使っていくことをTNFDレポートの中で宣言しています。「安ければいいというわけではなくて、産出エリアが生態系保全の観点から見て正しく管理されているのかも含めて信頼できる材木を、多少コストがかかっても優先的に購入して使っていきたいとおっしゃっています。もりとみず基金と方向性が一致しているので、共同でできることを一緒に考えています」(松野さん)

自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め、反転させる「ネイチャーポジティブ(自然再興)」という言葉も使われるようになってきており、そうした動きに反応する企業が現れてきているのは明るい兆しです。

もりとみず基金の活動を通して土佐町の職員としては務めを果たしている一方で、IHIの社員としての成果も当然求められます。「防災の枠組みの中でつくっていた戦略がありますので、今は違う角度から流域を見て、新しい事業機会や、それにまつわる技術開発のアイデアを探しています。というのが現状の答えになりますが、それで何が見つかったのか、これから問われていくでしょう」と松野さん。

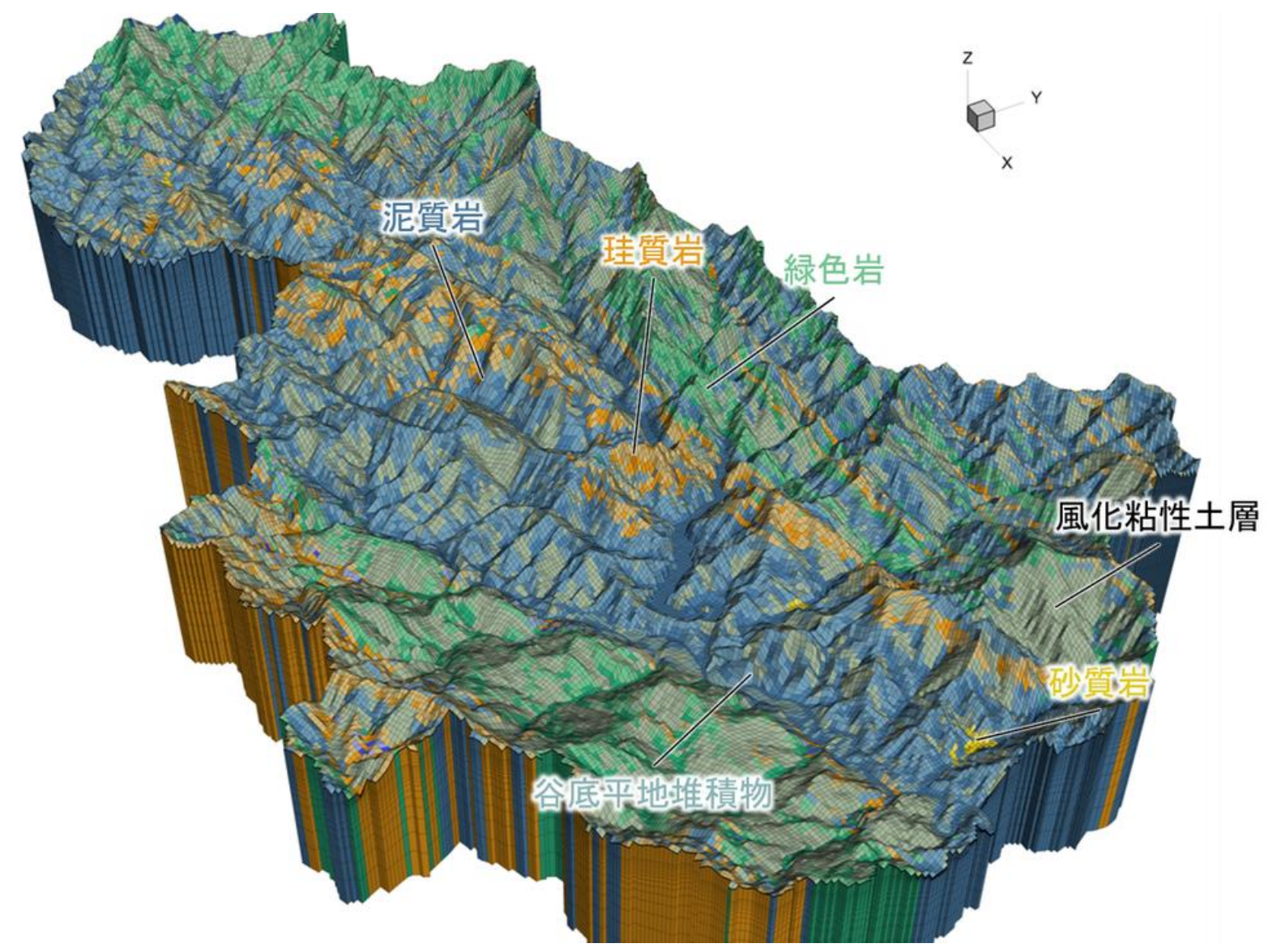

まだ結論として答えられることはないと前置きした上で、「例えば水循環のシミュレーション結果を吟味しながら、流域全体における水の流れを頭の中でビジュアルとして捉えられてきています。それに対して将来的にどこをどうしたいというニーズが見えてきた時に、何ができるのかを考えられるような情報は整理されつつあります」とも。

その情報を基に、将来を見据えてどういう技術開発をしていくかを長期スパンで考えていくことになりますが、そもそも林業の営み自体がサイクルの長いもの。苗木を植えてから木材として利用できるまでは40年から50年かかります。「そうした長期的なスパンで考えるのが今の大企業はちょっと苦手になってきているような印象です。いつもうかるのか、2年後にいくらになるのか、といった話になりがちで、その視点ももちろん必要ですが、IHIのように170年続いている企業は、次の170年というスパンで見られる部分もあると思います」

何十年も先を見据え、見渡す限りどこまでも広がる森林を整備し、過疎化が進む中で担い手を増やし、持続可能なまちにしていく。途方もない課題に尾﨑さんと共に向き合っていますが、「途方もないんですけど、この途方もない面積に先人が木を植えたのも事実。やろうと思ったからできたんでしょうね」とダム湖を包む森に目をやります。

「実は私、雨が嫌いなんです」と松野さん。「それなのに日本の中でも非常に雨の多い地域に来てしまいましたが、今は雨が降っても、早明浦ダムが満タンじゃないと香川の人が困るからなと思えるようになったんです」。降雨がもたらす恩恵をシミュレーション上では理解していたものの、現地に住むことによって肌身で感じるようになったといいます。「自分事とよく言いますが、雨が降らない時に『天気が良くていいな』ではなくて、『これはまずいんじゃないか』という感覚をこれからも持ち続けていくんでしょう」

インタビュー終了後、静かに雨が降り続く嶺北地域を案内してもらいながら、松野さんから「ネガティブ・ケイパビリティ」という言葉を聞きました。「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力」1を意味します。

解決策が分かっていることを解決するのではなく、どうしたら解決できるか分からないことに取り組むことにこそ価値があり、その先に未来がある。松野さんが土佐町から持ち帰る経験と感覚は、IHIの100年先を考える上で大きな材料となるでしょう。

取材協力:

松野 伸介|土佐町企画推進課 地域活性化コーディネーター

尾﨑 康隆|一般財団法人 もりとみず基金 事務局長、土佐町企画推進課SDGs推進室長(当時)

- 帚木蓬生「ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力」(朝日選書) ↩︎