IHIグループは自社が持つ技術や製品を通して社会の課題解決に取り組んでいます。そのためにはそれらの課題を自分事として捉える必要があるという考えから、「世の中の社会課題の現場を見に行く」活動を行い、また現場に張り付くことで隠れたニーズを見つけてソリューションにつなげた事例もありました。今回は、行政の職員として出向し、IHIの新たな事業機会を模索している松野伸介さんを高知県土佐町に訪ねました。

土佐町は高知県の北部中央に位置し、本山町、大豊町、大川村と共に嶺北地域を構成しています。年間降水量の平均が2500mmという雨が非常に多い地域で、人口は約3500人。1975(昭和50)年、土佐町と本山町にまたがる早明浦ダムが吉野川上流部に完成し、徳島県を通って香川県に流れ着く香川用水が整備されました。これによって香川県の生活や産業が発展した歴史があります。

そんな都市部の発展を支える水源域の嶺北地域ですが、過疎化や高齢化が進み、主要産業である林業の担い手が激減。嶺北地域の森林の多くは人工林で、人が継続的に手入れをする必要があるため、荒廃した山林も増えてきています。それは、早明浦ダムの背後で広大な森が雨を受け止め、じっくり時間をかけて川やダム湖に流し出すという山の水源涵養(かんよう)機能が弱っていることを意味します。

さらにこの先、温暖化による気候の極端化が進むと、かつて経験のないほど雨の多い年、少ない年が生じることが予測されています。森林が荒廃して保水力が落ちている中でその時が訪れると、危機に陥るのは下流の利水域です。この課題を解決しようと、水源域と利水域が連携することで互いの持続可能性を高めるための取り組みが、嶺北地域の4町村と高松市の広域連携によって進められています。

その中心人物が、一般財団法人もりとみず基金の事務局長で土佐町企画推進課SDGs推進室長(当時)の尾﨑康隆さん。尾﨑さんは土佐町がSDGsによるまちづくりを中心的な政策に据えた2019年から、企画推進課で持続可能なまちづくりの取り組みを担当し、2020年度には土佐町が高知県初となる「SDGs未来都市」に選定されました。

尾﨑さんは「SDGsの中で最も大切なのは『誰一人取り残されない』という理念の部分。それは決して情緒的な話ではなく、仕組みとしても意志決定としても『誰一人取り残されない』状況をいかに先進国と途上国の間で合意形成していくかが大事です。東京と地方、都市部と山村部の関係でも同じことで、地方創生を考えていく上で重要な視点です」と語ります。

前述の通り土佐町の基幹産業である林業は衰退が進み、担い手となる地元の子どもたちが林業で生計を立てる将来を描くのが難しい状況です。「環境的な側面も含め、都市部とつながることで共に発展できないかと考え、山と水の関係を改めて評価してみようと思いました」

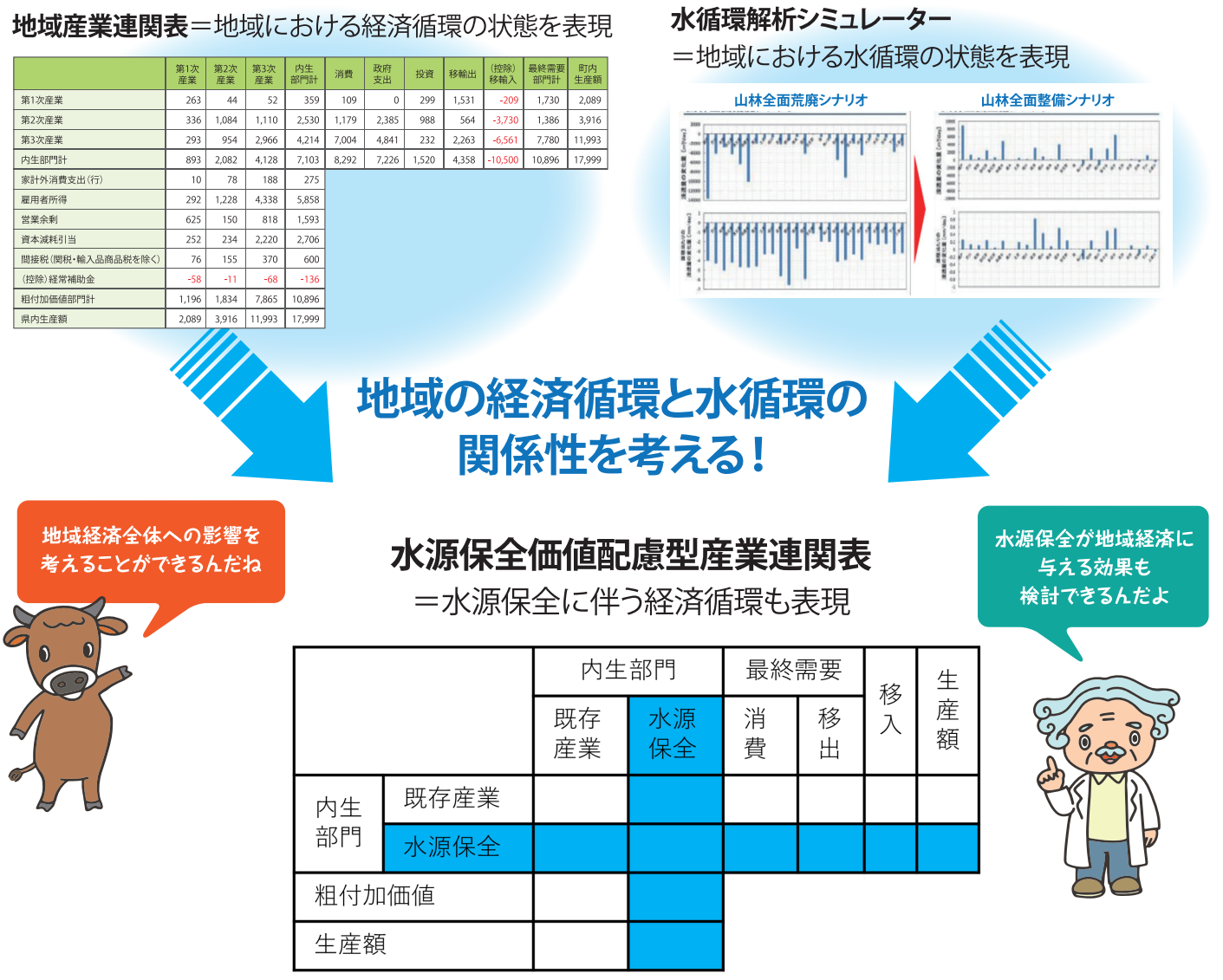

山林と水源涵養の関係性を定量的に把握するために「水循環シミュレーション」を実施。気象、地形、地質、河川流量などをコンピューター上で統合し、早明浦ダム・吉野川水系を含む嶺北地域の3D水循環モデルを構築。このまま山が荒廃していった場合のシナリオと、林業が維持、発展して山林が整備されていくシナリオをシミュレーションし、健全に林業が営まれることが水源涵養に資するという結果を導き出します。

さらに高知大学と共同で、林業が地域の産業とどのようにつながっているのかという地域産業連関分析を行い、これを水循環シミュレーションの結果と合わせ、水源保全が地域経済に与える効果を見える化。森に手を入れないまま水が足りなくなった時にどの産業に影響が波及して、その損失がいくらなのか。山林整備を行い早明浦ダムへの水流入量が確保されていた場合、その水量に対応する経済効果はどれくらいか。山林の整備が都市部にとってもメリットがあることを数値で示しました。

「このシミュレーションの結果を示しながら、流域全体で水源を守っていくという意識を醸成することで、嶺北地域では持続的に生活や産業が成り立ち、利水域の方の不安もなくなっていく、というのが目指すところです」と尾﨑さん。「一方で川上と川下では利益相反する部分もありますので、実装していくにはお互いの価値につながるような仕組みが必要です。そこで、川下側の自治体を含めた座組みによる中間支援組織の構想を固めていきました」

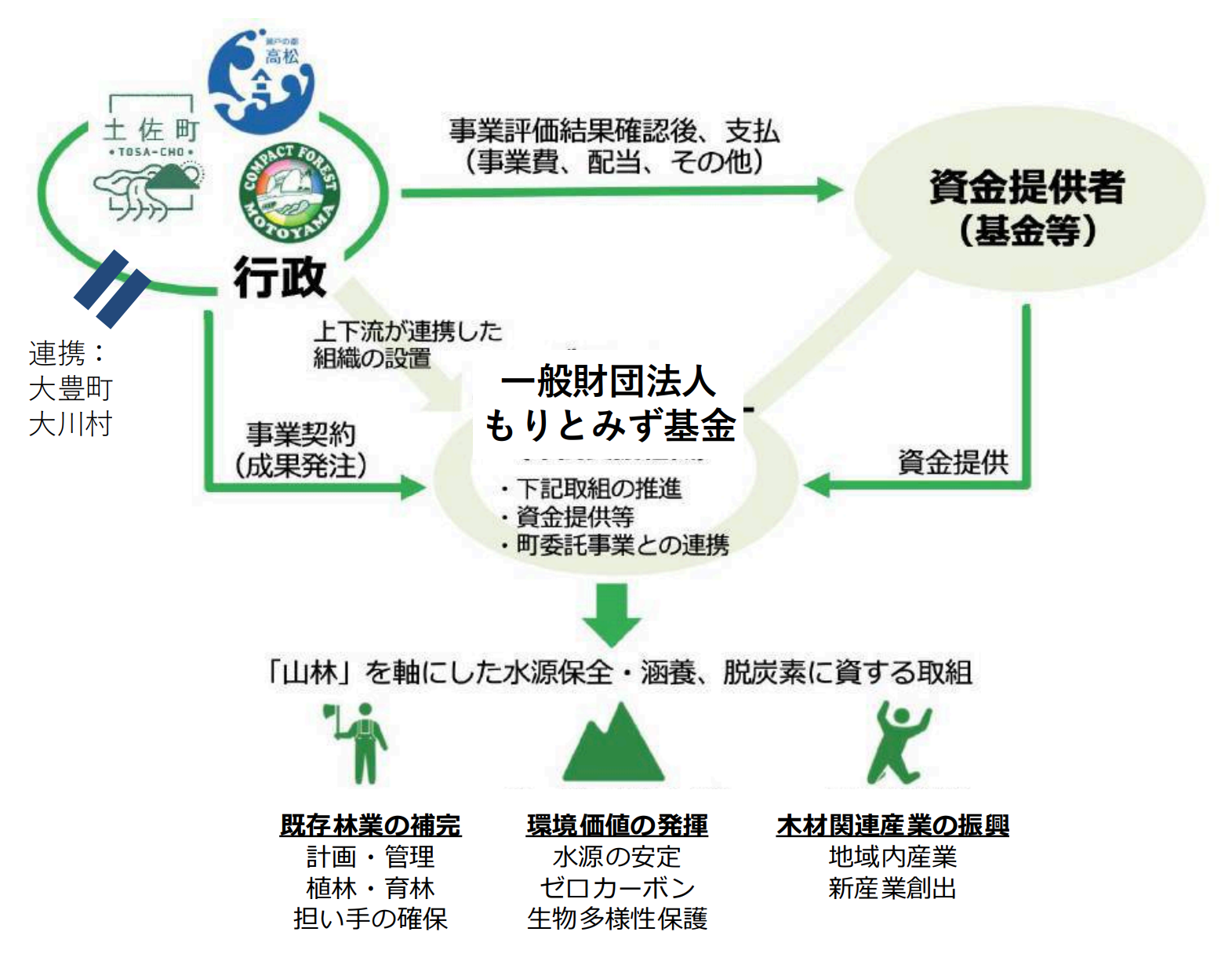

2022年には、土佐町と本山町、高松市の流域連携で持続可能な水源の保全・涵養を実現する中間支援組織「グリーンアクセラレーター」構築事業が、内閣府の広域連携SDGsモデル事業に選定。2024年1月、3市町の共同出資による「もりとみず基金」が設立され、2025年4月には2町村が加わりました。

市民や企業の方が出資者となって、森林の保全活用や、水源の涵養、生物多様性の保全に向けた取り組みに投資を行う「ソーシャルインパクトボンド」の仕組みを採り入れていくことを目指しているのも特徴です。投資した事業が達成した成果に連動して、出資者へのリターンが増加。投資家は、出資を行った事業の活動に積極的にコミットし、社会的なインパクトの達成に参画できます。

松野さんが土佐町に最初に興味を持ったのが、この仕組みでした。「地域循環共生圏1と言っても、都市と地域がギブアンドテイクの関係にあるのはあまり意識されていません。車で1、2時間先の高松市とこの山奥の森がいろいろな意味でつながっていることを可視化して、行政だけの活動にせず民間企業や市民も巻き込んでいく形が面白いなと思いました」と松野さん。

「嶺北サイドからすると、一番の目的は林業の担い手育成、促進ですよね。地方の基幹産業が回らなくなってきている場合、行政の予算で何とかしようというのが一般的ですが、そこに民間の資金も入れてもらって進めようとしている。四苦八苦しながらも、そうした動きをやろうとしていること自体に強く共感しました」

松野さんはIHI入社後、流体や伝熱など機械工学の研究者として20年近く航空宇宙やエネルギーなどの研究開発を行った後、ニューヨークに赴任して専門領域にとどまらず広く大学・企業との連携可能性や将来の技術トレンドを探索。帰国後、2021年に立ち上がった戦略技術統括本部でIHIがこれから長期的にチャレンジする分野における将来戦略を検討していました。

担当した分野は「防災」。「IHIで防災と言うと早明浦ダムがまさにそうで、これまではダムのゲートや河川の水門などを造って納めるのが事業でしたが、個々の設備のみでなく、これまで使われてこなかった農業インフラなども含めて川の上流から下流まで全体をうまく連動させて被害を減らす『流域治水』という考え方が2021年ごろから本格化してきました」

コンクリートなどで造られた人工的な「グレーインフラ」に対して、自然をベースにしたインフラは「グリーンインフラ」と呼ばれます。流域治水の全体像を描いた時、その最上流には森林というグリーンインフラがあります。ここをIHIが事業機会として捉えることができるかもしれないと松野さんは考えますが、ダムのような大きな壁に突き当たります。

「インフラ同士を結び付けてコントロールするまではいいのですが、過疎化や担い手不足という話になるとまちづくりと一体化していくので、一事業者、特にIHIのような技術ドリブンの会社だけで何かできる話ではない。技術から考えていくのは限界だなと思い始めていました。そんな時に尾﨑さんの話を聞いて、違う角度からそういうことをやろうとしている人がいるんだと知って、興味を持ちました」

もりとみず基金の仕組みに共感した理由について話を戻すと、「防災のためにダムや水門を造るとなった時、公益的なことですので行政の予算で行いますが、流域に住む誰もが日々その恩恵を受けていながら対価を払っているわけではない。実際には税金で払っていると言えますが、その実感はないのではないでしょうか。自分たちが享受しているものを改めて可視化して、ファイナンス化できたら、流域の住民が必要だと思っているから新しいインフラを作ろうという動きが起き得る。インフラの事業者であるIHIの動き方も変わる可能性もあります」

目の前の壁を打ち崩すヒントになるかもしれない挑戦を最前線で見てみようと土佐町に出向した松野さんですが、「実はもう一つ目的があって、ここに来ています」とも。土佐町に来ることになった、思わぬエピソードが語られます。

取材協力:

松野 伸介|土佐町企画推進課 地域活性化コーディネーター

尾﨑 康隆|一般財団法人 もりとみず基金 事務局長、土佐町企画推進課SDGs推進室長(当時)

- 地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業(ローカルSDGs事業)を生み出し続けることで地域課題を解決し続け、自立した地域をつくるとともに、地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する「自立・分散型社会」を示す考え方。(出典:環境省ローカルSDGs -地域循環共生圏-) ↩︎