地球温暖化対策の一つとして、化石燃料を使う船舶用エンジンにおいてもカーボンフリー燃料への転換が検討されています。IHIグループは2020年からアンモニア燃料エンジンの開発に取り組み、2024年には商用利用を前提とした世界初のアンモニア燃料タグボート「魁(さきがけ)」の実証航海にこぎ着けました。

その成果を基に、IHIとグループ会社のIHI原動機は今年5月、スイス・チューリッヒで開催された「CIMAC Congress 2025」でアンモニア燃料エンジン開発に関する講演を行い、CIMAC会長賞を受賞しました。日本の大学、研究機関、企業が会長賞を受賞した前例はなく、日本のエンジン業界にとっても画期的な成果です。IHIとIHI原動機の開発メンバーに、道のりを振り返ってもらいました。

アンモニアは燃やしてもCO2を出さず化石燃料の代替燃料として期待されていますが、燃焼性が低いという課題がありました。そこでIHIとIHI原動機は2020年4月、レシプロエンジンでアンモニア燃料を使用するための基礎試験に着手。直後の6月には、日本郵船株式会社から船舶用アンモニアエンジンについて相談を持ちかけられます。

なぜアンモニアだったのか、IHI技術開発本部の廣瀬孝行さんはこう説明します。「同じようにCO2が発生しない水素を燃料にしたエンジンもありますが、水素はエネルギー密度が非常に小さい。船は積載量に限りがあるので、できるだけタンクはコンパクトでないといけません。それでわれわれは体積当たりのエネルギー量が大きいアンモニアが船舶に適していると考え、お客さまも同じニーズを持っていた、ということです」

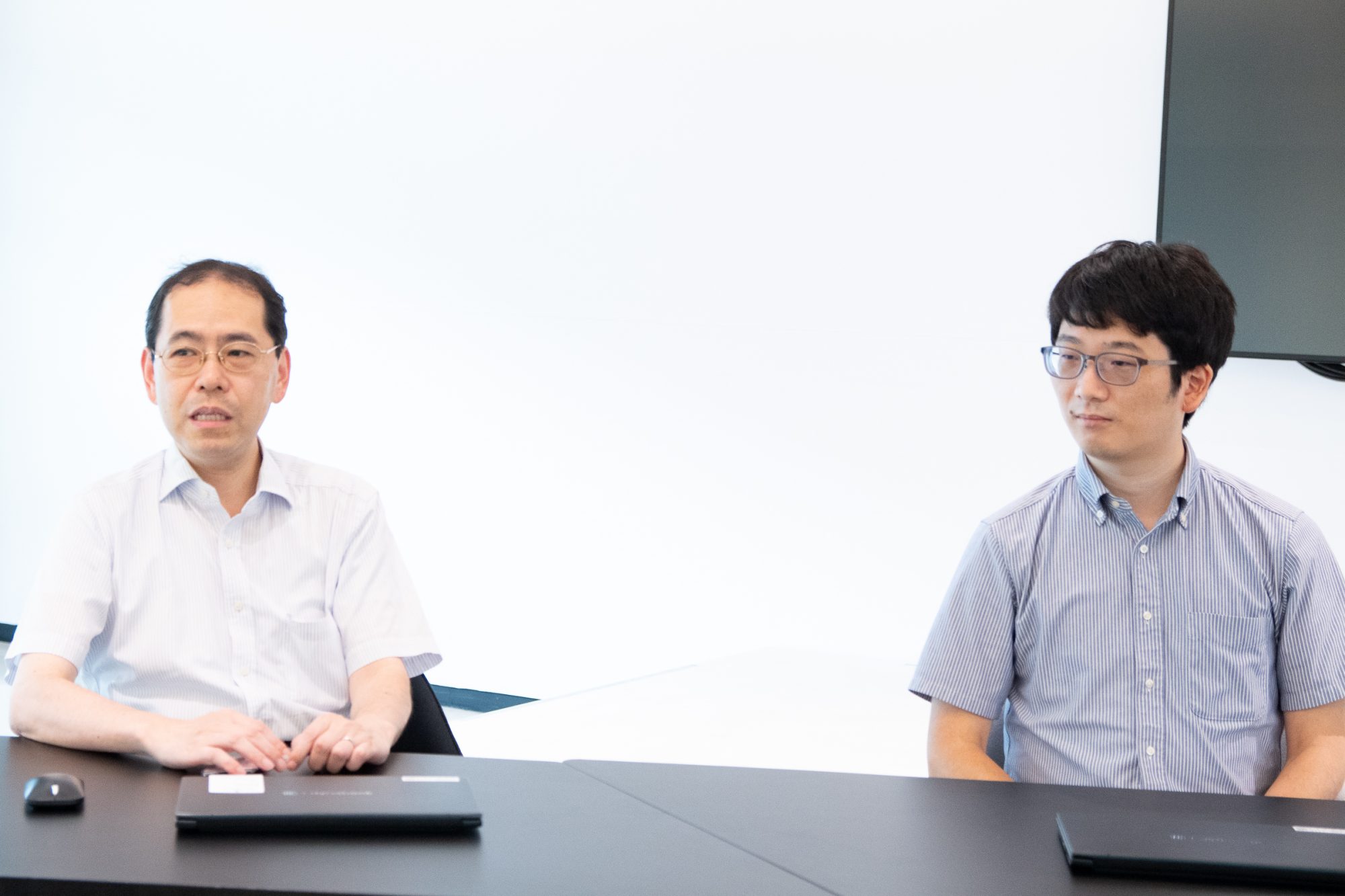

11月に基礎的な試験装置を用いて燃焼条件の調査を開始。IHI原動機の増田裕さんは「思っていたよりは比較的容易に燃えた」と言いますが、「基礎試験を始めた頃は毎日『無理です』と言っていましたよね」と廣瀬さんが突っ込みます。「あれ、そうでしたっけ?」とおどける増田さん。一緒に試験を繰り返していたIHI技術開発本部の宮内健太さんが「とりあえず火は着くんですが、すごく遅いんです」と補足します。

アンモニアは火が着くまでの時間が長い上、火が着いた後も燃焼が完了するまでの時間も長く、ガスタービンやボイラーにはない課題がありました。廣瀬さんは「エンジンは1分間に数百回転するので、0.004秒以内に火を着けて燃やし切らないといけない。それを毎回繰り返すので、遅いということはエンジンとして成立しないんです」と解説。宮内さんは「どうしたら速くできるか条件を変えて試験を繰り返し、必要な速さで燃えるようになるまで1、2週間かかりました」と語ります。増田さんはやっぱり「もうその頃のことは記憶にありません」と言いますが、とにもかくにも、エンジンとして成立する燃焼条件を確立させることができました。

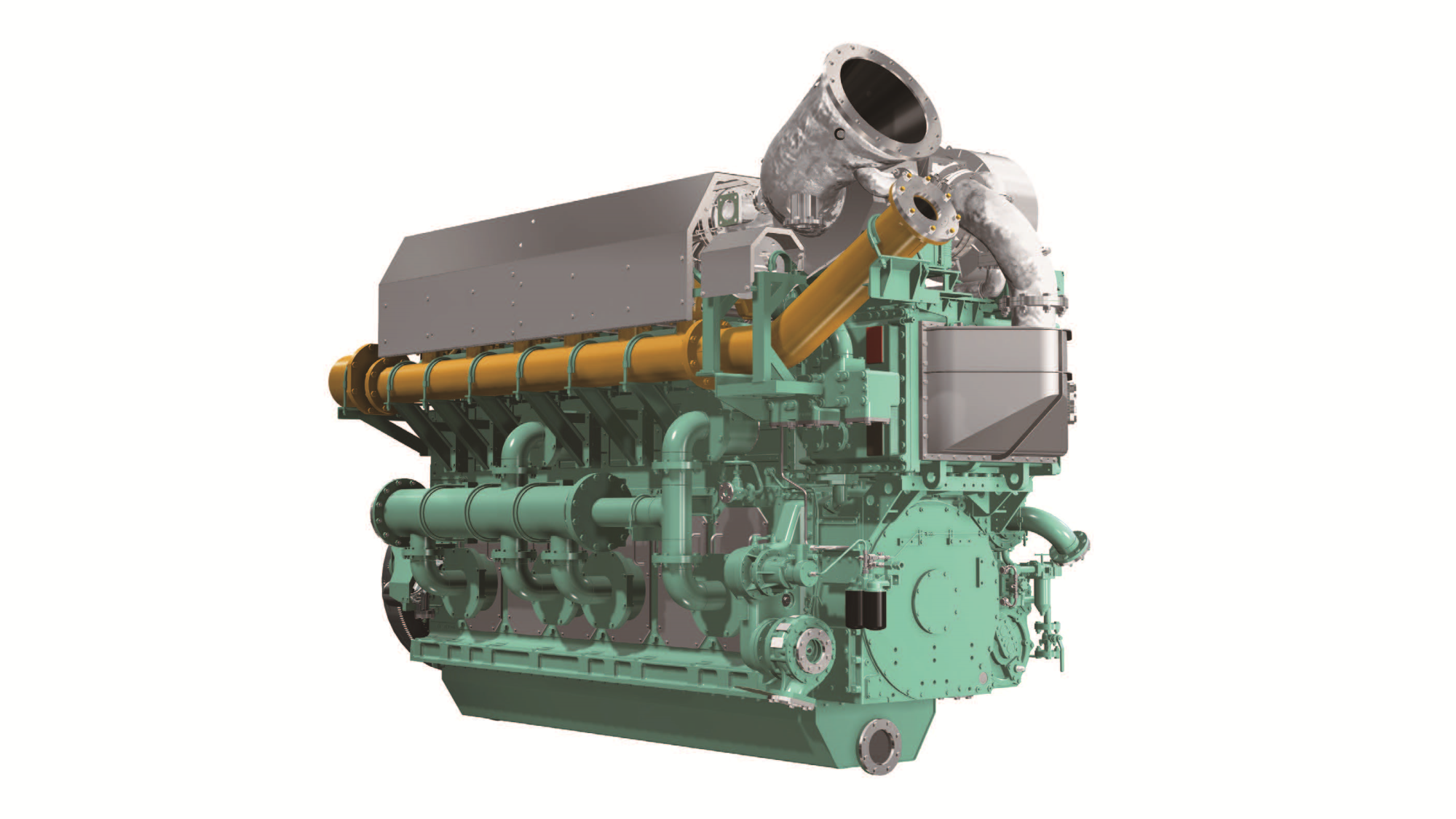

その後、2021年10月、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション基金(GI基金)事業の採択を受け、「アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶の開発」がスタート。LNG燃料タグボート「魁」をアンモニア燃料船に改造するため、搭載するエンジンの設計開発が始まりました。

既存のデュアルフューエル(A重油とLNGの双方を燃料として利用できる)エンジンをどのように改造すれば、基礎研究で得られたアンモニアの最適な燃焼条件を実現できるかを検討。増田さんは「LNGとの違いは空気と燃料の割合です。燃やして評価しながら最適な割合を探し、設計にフィードバックして、並行で物を作っていきました」と振り返ります。

もう一つの大きな問題がアンモニアの毒性です。「LNGと違ってアンモニアは毒性がありますので特に厳しい対応が求められます。確実に許容値以下としなければいけないのが、一番ハードルが高いところです」と増田さん。効率的に燃やして残留分を最小限まで減らし、それでも残る分は触媒を使った後処理装置で許容値以下にしました。

大型船を押したり引いたりして離着岸を補助するタグボートならではの要件に対応する必要もありました。船を押し引きする際にはエンジンに高い負荷がかかりますが、待機中や接近時は低負荷の状態が続きます。「ライフタイムで見ると負荷のかかる時間はわずかなものの、それに応える高出力が必要なので、要求される出力範囲が非常に広いんですが、アンモニアは負荷が低いと安定に燃焼できる条件を実現しにくいんです」(増田さん)

宮内さんは「試験エンジンを使いながら出力をどんどん落としていって、この条件であればギリギリ火が付くねとか、燃えてくれるけど排ガスが悪いねとか、一つ一つ条件を変えて試し続けたのが苦労した部分です」と話します。しかし、タグボート向けエンジンはアンモニアにとって有利ではない条件だったからこそ、開発の中で多くの知見を得ることができたとも言えます。

2024年8月、アンモニア燃料タグボート「魁」が就航し、11月まで横浜港で実証航海を実施。アンモニア燃料混焼率、およびGHG(地球温暖化ガス)削減率はいずれも90%以上、最大で約95%を達成。排気中に含まれるアンモニア、およびN2O(亜酸化窒素)濃度は、排ガス後処理装置で処理した後にはほぼゼロでした。

基礎試験開始から、わずか4年数カ月での達成。廣瀬さんは「経験上、エンジン開発で基礎試験を始めて世の中に物が出るまでは7年くらいかかります」とした上で、短縮できた要因としてIHIの技術開発本部とIHI原動機が最初から協力体制で開発したことを挙げます。「実際に製品を作っている人が入ると、その条件だと困るとか、こういうふうに使われることも想定しないと駄目ですというアドバイスがもらえる。あらかじめそれを折り込みながら技術開発ができるので、スピードアップが図れます」

一方で意見の衝突も起こり得ますが、「私も増田さんも眞島さんも、研究開発も行い事業部門でのものづくりも経験しているので、両方の立場で何を考えているか分かるし、何をしなければいけないかも分かる。何かをお願いするのにも、お互いのことを理解した上で進められたのが良かった」と廣瀬さん。

眞島さんは「アンモニアエンジンは増田さんが技術開発本部で基礎研究を担当していて、IHI原動機に出向になるタイミングがうまくはまりました」とも。「そのまま最後までやってもらうのがいいだろうと思い、増田さんが考えていることを実現できるように周りがサポートする体制をつくりました」と話します。

「本人は丸投げされたと思っていたかもしれないですけど」と続けると、「もうおなかいっぱいですよ」と増田さん。それでも、「眞島さんが引っ張ってくれたからアンモニアを続けてやることになって、完成させて船に積むことができて、おかげさまで賞も頂きました。そういった良縁に恵まれて今の私があると思っています」と感謝を口にします。

3人とはまた違った視点で振り返るのが宮内さん。「本格的に新しいエンジンを作るという開発自体が私にとって初めてで、IHI原動機さんと一緒にやるのも初めてでしたが、逆に自分の中ではこのやり方がスタンダードになっている」といいます。

「そうではないパターンの開発を知らないので比較はできないんですが」と前置きしつつ、「技術開発が終わってから事業部門に任せるスタイルだと、『そういう方向じゃない』とか『欲しかったのはそれじゃない』となる可能性もあって、時間も労力もロスしますよね。開発のスタートから一緒に、頻繁にやりとりしながら進められるのは大きいかなと思います」。

廣瀬さんは「改めて人同士のつながりが重要だと実感しました。IHIは比較的若い人にも事業部門に出向してもらっていますが、お互い胸襟を開いて人間関係をつくっていくことも大事ですね」とまとめます。

現在は船舶の発電用エンジンの開発も進んでおり、その先には陸用の発電も視野に入ります。「夢を言えば、全てのレシプロエンジンをアンモニアエンジンに置き換えていきたいですね」と廣瀬さんは意欲を見せます。

CIMAC Congress 2025で、Rick Boom会長からは技術開発だけでなく実証まで済ませていることが評価されたといいます。増田さんは「基礎研究をしっかり行い、製品をきちんと作って、実際世の中に出しているのが高く評価できると。同様のアンモニアエンジン開発を行っている皆さんにサジェスチョンを与えた、と言っていただきました」と目を細めます。

技術開発本部と事業部門が一体となることで、実装に向けた課題も見越してスピード感のある開発を実現したアンモニアエンジンのプロジェクト。今後も社員同士の関係性を潤滑油にIHIグループのシナジーを最大限に出力し、タグボートのように力強く推進していきます。

取材協力:

廣瀬 孝行|技術開発本部 技術基盤センター エネルギー変換技術部

宮内 健太|同上

増田 裕|IHI原動機 技術センター アンモニアプロジェクト部

眞島 豊|同上

もっと詳しく:

舶用アンモニア機関の開発と実船実証 世界初の商業用アンモニア燃料船が就航(IHI技報)