日本の農業を取り巻く課題といえば従事者の高齢化や後継者不足に目が向けられがちですが、それ以外にもインフラの老朽化や災害の激甚化といったさまざまなものがあります。その一つが、「水管理」に関する課題。IHIグループでは、水管理に関わる労働時間の削減や電気代高騰への対応、水資源の有効利用に資する配水支援ツール「配水マイスター」を開発しました。

きっかけは2021年、滋賀県内の土地改良区での取り組みでした。土地改良区とは農業用水路や農地の整備・維持管理などを担う農業者の組織です。IHIグループでは2020年度から始まった中期経営計画での注力分野の一つに「保全・防災・減災」を据え、関係会社のIHIインフラ建設が水管理システムを納入していた滋賀県内の土地改良区で、保全・防災・減災につながる調査や研究を行っていました。

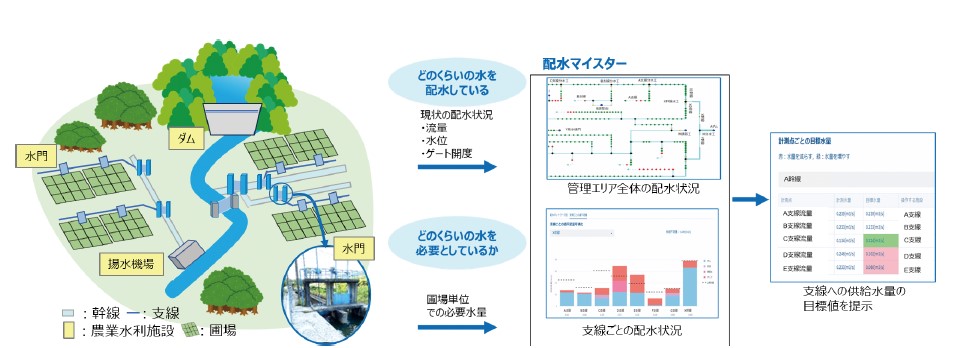

その中で、土地改良区の配水作業に関わる現状が見えてきます。ダムなどの水源から引いてきた水を分水工と呼ばれる施設(小型の水門)で水量を調整しながら水路網に分配し、最終的に水田まで供給するのが配水作業で、その時に水門の開け閉めが発生します。この土地改良区の場合は水門が約400基あり、それを4人で管理していました。

防災・減災ソリューショングループの吉田公亮さんは「水管理システムの導入により主要な分水工では水量の確認や遠隔操作が可能になりました。ただ、システム導入によって水の管理の仕方が大きく変わるということではなく、これまで通り、現場に行って水の流れ方を確認し、「この時期はこのくらいが適量なので、もう少し水門を上げようか」というように管理者の経験やノウハウに基づいて管理が行われていました」と説明します。

さらに、農家さんから「水が十分に来ていないので水量を増やしてほしい」と送水依頼の連絡があれば、再び分水工に行って水量を調整する、ということが日常的に行われています。農家さんの送水依頼に応えながらも、どの程度の水量を送ることが適切なのか、ということが分からず土地改良区の方も苦慮していました。分水工に行く回数も多くなり、水田に水が必要な時期には、配水作業時間全体のおよそ半分を移動時間が占めていました。

そこで開発したのが、配水の過不足状況を可視化する配水支援ツール「配水マイスター」です。このツールによって、どの水路の水量が不足しているのかが分かるため、水門の遠隔操作と組み合わせて、事務所にいながら水の不足の状況を解消することが可能になります。土地改良区の課題を解決するソリューションとなりましたが、最初はニーズを正確に把握できず、遠回りがあったといいます。

同グループの長谷川文夫さんは「土地改良区さまは水田で必要な水の量(必要水量)が把握できていないのかなと考えて、気象データからそれを導き出すようなツールを開発し、提案していました」と振り返ります。ところが、反応は乏しいものでした。「何が課題なのか分からなかったので、これは皆さんが普段どんな仕事をしているのかを実際に見ないといけないと思い、土地改良区の方にお願いしました」。そして1週間にわたる密着調査が始まります。

現場に向かう車に同乗し、配水作業を見て、農家さんからかかってくる電話に対応する様子も目の当たりにします。「例えば水門を操作するだけではなくて、ごみがたまっていれば除去する仕事もありますし、移動距離は多い時で100キロ以上。1日の半分くらい車に乗っている。『水門操作』の一言で済ませてしまっていましたが、実はその前後でいろんな作業に時間がかかっていたんですよね」

多くの時間を共に過ごす中で、土地改良区の方の「もっと水管理を良くしたい」という思いを聞くこともできました。「皆さんがどんな気持ちで仕事をされているのかを理解することも、ソリューションを提案する上では重要だなと思いました」

密着調査を終えた後もヒアリングを続けているうちに、実は土地改良区では水路ごとにどれくらいの水を送ればいいかという「管理目標値」を持っていることが分かります。「その値に基づいて、適切な量を送れるように水管理をしたいというニーズがあると2022年の暮れに分かり、それを実現するためのツールはどういうものかと、2023年にプロトタイプを作り始めました」と吉田さん。

水管理システムのデータ、転作率(水田を畑作に転用する割合)を反映した各水田の必要水量などを基に、必要水量と供給水量の過不足状況を見える化し、供給が過剰な水路から不足している水路に調整する配水計画を策定する、というツールの原型が出来上がりますが、ここで未知の問題が浮かび上がってきます。

「ツールで出てくる数値に基づいた水量が、土地改良区の方の感覚とはだいぶ違っていて、どうしてだろうかと。いろいろ聞いていくうちに、実は水管理システムに反映されていない水源や、地元で独自に管理しているポンプで地下水をくみ上げて使っている所があったんです」(長谷川さん)

水管理システムが捕捉していない水源の調査結果を基に推定値を導き出し、合わせ込みを行い、供給水量に反映。土地改良区の方の感覚としても妥当な数字が導き出せるようになりました。「非常に苦労しましたが、土地改良区の皆さんも、これはきっと違う水源があるよねと、一緒になって一生懸命考えてくれたので助かりました」と長谷川さんは感謝します。

2024年7月から9月にかけて実際の水管理作業で運用してもらった結果、適量配水率の改善(配水精度の向上)が確認されました。密着調査で印象的だった自動車の運転距離についても検証。対前年同月比で15%〜20%程度減少していました。

2025年2月には正式受注にこぎ着けますが、そこに至るまで奔走したのが同グループの関野智さん。「土地改良区さまから農水省の方に発注をご要望いただくのが最初のステップでした。これまでの活動を通じ、導入したいと土地改良区さまに思ってもらえて、無事クリアできました」

しかし、推定値が含まれていることからツールの精度についての疑問を突き付けられます。「とはいえ広いエリアの全てを測定するのは現実的でないので、専門家の方々に客観的なご意見を伺い、推定の根拠が妥当であると評価していただき、ツールの精度の疑問も解消されたのかなと思います」

導入後の状況について土地改良区から話を聞いた関野さん。「送水依頼に対応する場合でも、十分な水量は送水していることは説明しているとおっしゃっていました。ツールでの客観的な評価があることが心の支えになっているとすれば、うれしいですね」と笑顔を見せます。

今後はツールの価値をより高めていくことに取り組んでいきます。「理論上はダムからの水を100%使い切ればポンプでの補給が最小限で済み電気代が下がります。いかにそこに近づけていくか、そのための運用支援が今のタスクです」と関野さん。「土地改良区の運営経費をいかに下げるかが全国的な課題になっていて、電気代を下げられればインパクトが大きい」とも。「これからも意見交換しながら、ツールをどのように活用するとより効果的なのか、土地改良区さまと一緒に考えていきたいです」と意気込みます。

長谷川さんは人材維持にも寄与できればと期待します。「主要な水門は遠隔操作ができ、どのくらい調整すればいいかがツールで分かるようになりました。初めのうちは今までのように現場に行って自分の目で見ないと安心できないということもあると思いますが、個人の経験と勘での操作が、ツールの値を見て操作するということに置き換わり、経験の少ない担当者でも対応できるようになれば、土地改良区全体の負担が減り、人材の維持にもつながるのではないでしょうか」

これに対して吉田さんも「2人の言う通り、納めただけで終わりではなくて、うまく活用してもらって実際に作業が楽になるとか、電気代が削減されるとかいうところまでいって、初めてツールの価値が生まれます」と強調。「そのためにはツールを信頼してもらえることが大事で、精度をいかに上げていくかがポイント。土地改良区の皆さんに『このツールを使って水管理をすれば大丈夫』と思ってもらえれば、水管理のやり方が変わってくるんじゃないでしょうか」と期待します。

今回の経験を振り返って、「課題はやっぱりその現場にしかないんだと実感しました」と吉田さん。「私たちは事務所の中だけであれこれと考えがちですけれども、実際に現場に入って、お客さまと同じ目線に立って信頼関係を築くことで、真のニーズを引き出していくことが、新しい事業を生み出すために重要だと思います」と話し、「でも、いま長谷川さんに1週間行ってきますと言われたらちょっと考えますけど」と笑います。

長谷川さんは苦笑しつつも、「新規事業の立ち上げでは、お客さまの既存の課題ではなく、お客さまもまだ見えていない課題の解決に取り組むことが重要なので、今回のように一歩踏み出した活動をしていく必要があると思います。当然失敗もしながらなので大変ですが、それをやらないと新しい分野には踏み出せないと感じています」と力を込めました。

地下を流れる水脈のように見えなくても確かにあるニーズをいかに掘り起こすか。誰も把握していなかった水源を突き止めて完成にこぎ着けた「配水マイスター」の開発ストーリーは、そのヒントを教えてくれるものでした。

取材協力:

吉田 公亮|社会基盤事業領域 事業推進部 防災・減災ソリューショングループ

長谷川 文夫|同上

関野 智|同上

関連情報:

IHI技報 第64巻 第2号

配水管理を経験と勘からデータに基づく管理に変革

農業用水の管理を適正化する配水支援ツール「配水マイスター®」

https://www.ihi.co.jp/technology/techinfo/contents_no/1201197_13491.html

「IHIing 動いている私たちの今とこれから。」

【動画】水資源マネジメント(中編)