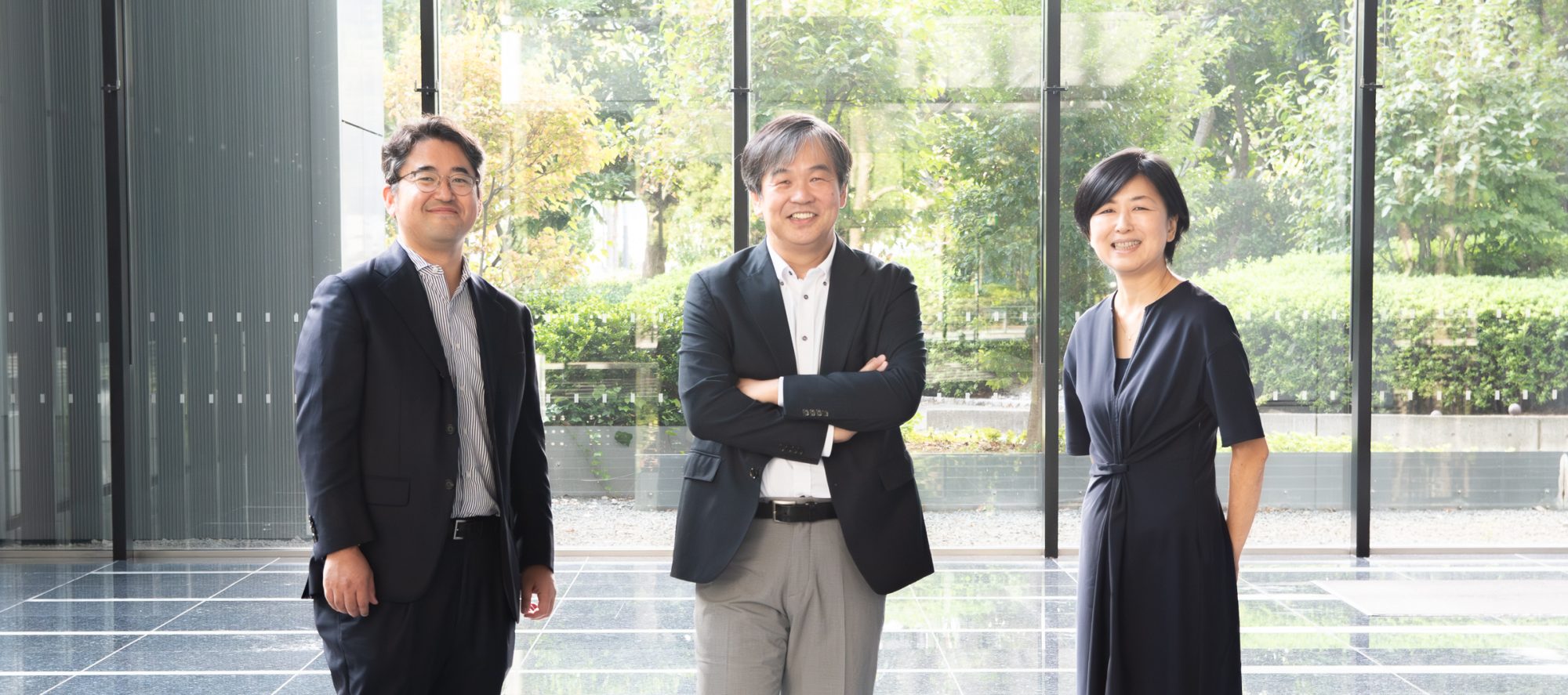

脱炭素社会に向けた動きが世界的に加速する中、航空業界においてもCO2削減の取り組みが進んでいます。その一つがSAF(Sustainable aviation fuel=持続可能な航空燃料)の導入。IHIグループでは現在、水素とCO2からSAFの原料となる液体炭化水素を作るPtL(Power to Liquid)の技術開発を進めています。技術開発本部 技術企画部 SAF企画グループの奥野真也さん、黄健(ファン・ジェン)さんに話を聞きました。

学生時代から環境に興味があったという奥野さん。「1990年代後半に京都議定書などでCO2の影響が注目されるようになり、さかのぼれば小学生の時はオゾン層のことなど、世の中的に環境問題が取り沙汰されてきた時代で、そうしたものをテレビで見ていて興味が湧きました。ミーハーっぽいんですけど」と笑います。

「大学もその分野の学部に進んで、研究室では燃料電池など、化石燃料を使わず環境に配慮したエネルギーをどう作っていくかを考えていました。IHIに入社してからもCO2の回収などの開発から始まり、環境やエネルギー関係の分野をずっとやっています」

黄さんは中国の大学で石炭火力発電に関連する技術を学びました。「20年も30年も前のことですので、中国では石炭はまだまだ伸びると見込まれていて、一方ではSOx(硫黄酸化物)やNOx(窒素酸化物)の排出による環境への影響も避けられない問題として認識され始めていました」と振り返ります。

博士課程に進むに当たり、エネルギー効率向上やCO2排出削減の技術力が高い日本で学ぼうと留学。IHI入社後はCCS(二酸化炭素分離回収・貯留)技術の開発に関わり、SAF企画グループではマーケティングの視点も交えてSAFの展開を検討しています。

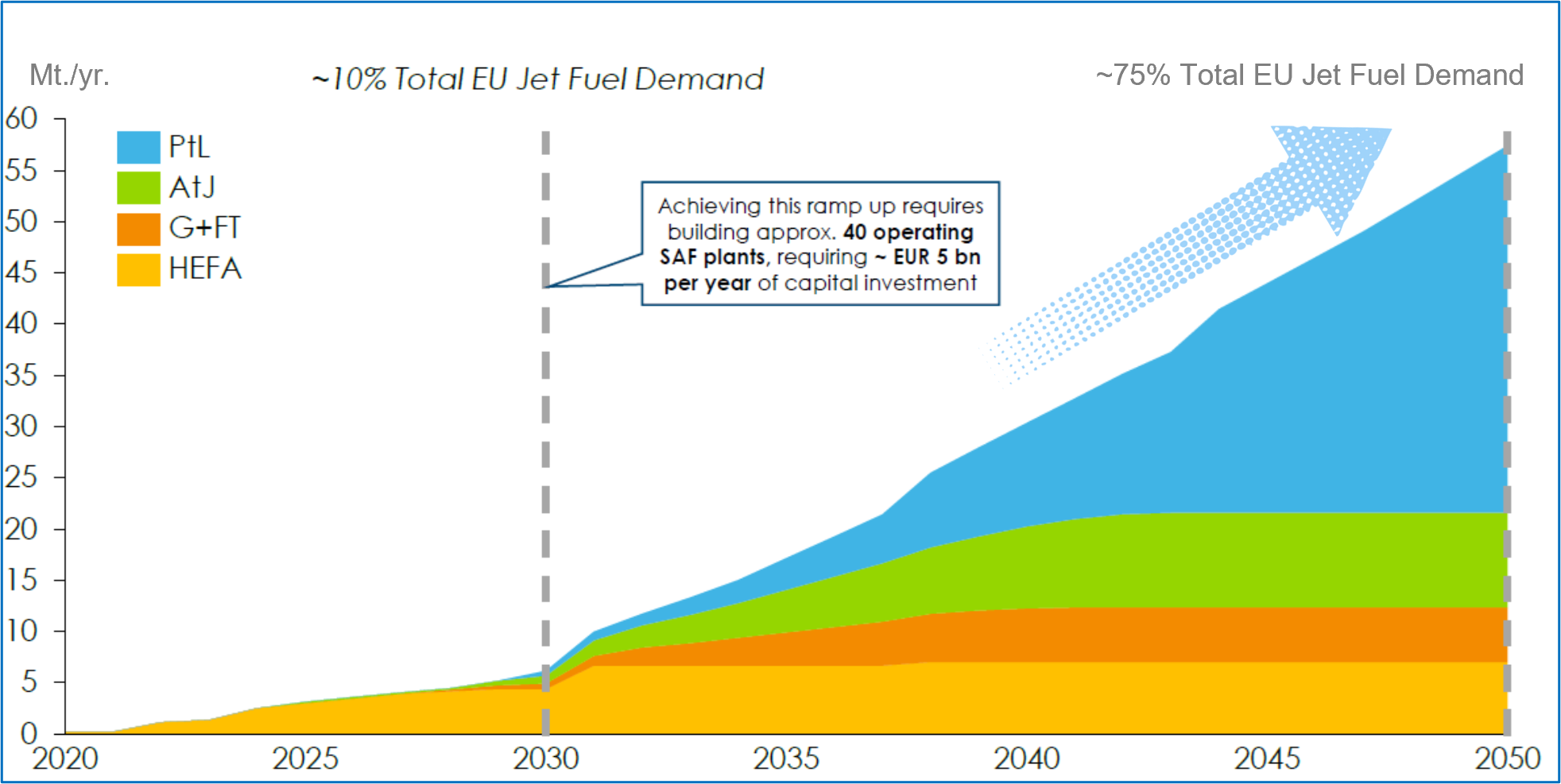

PtLに取り組む理由について、奥野さんは「廃食油などのバイオマスでSAFを作る技術が先行し、すでに事業化もされていますが、将来的な需要量の拡大によりバイオマスの資源が足りなくなると見込まれています」と説明。「それに対してCO2は世界中のどこでも手に入り、賦存量も膨大です。将来的な需要に対して原料に量的な制約がないPtLが2040年から50年に伸びていくと予測されています」と話します。

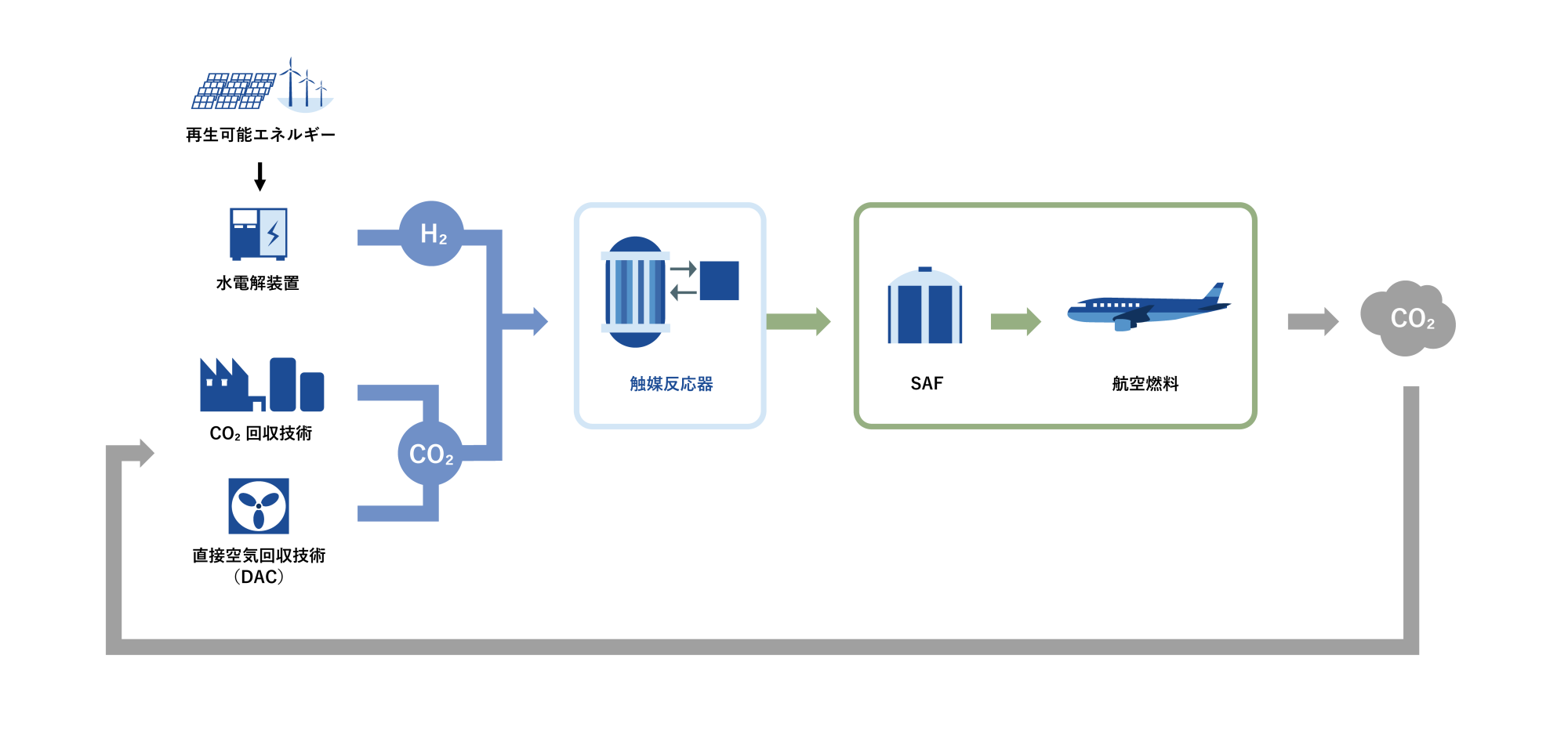

IHIグループでは2011年からシンガポールの研究機関ISCE2と、水素とCO2から合成メタン(e-methane)を作るメタネーションの技術開発を行っていました。「CCU(二酸化炭素回収・有効利用)の触媒技術があり、航空業界には脱CO2という課題があり、IHIは事業としてジェットエンジンを手がけている。ジェットエンジンが将来にわたって社会の役に立つためにも、SAFに着手する必要がありました」(奥野さん)

一般的にPtLではCO2をCO(一酸化炭素)に変換して、水素とCOによる化学反応(FT反応)を起こして燃料のもととなる炭化水素を作りますが、IHIグループではその二つのプロセスを一つにしたダイレクトFT(直接FT)の研究を進めています。プロセスをシンプルにすることでエネルギー効率向上や設備費用の削減が見込まれます。

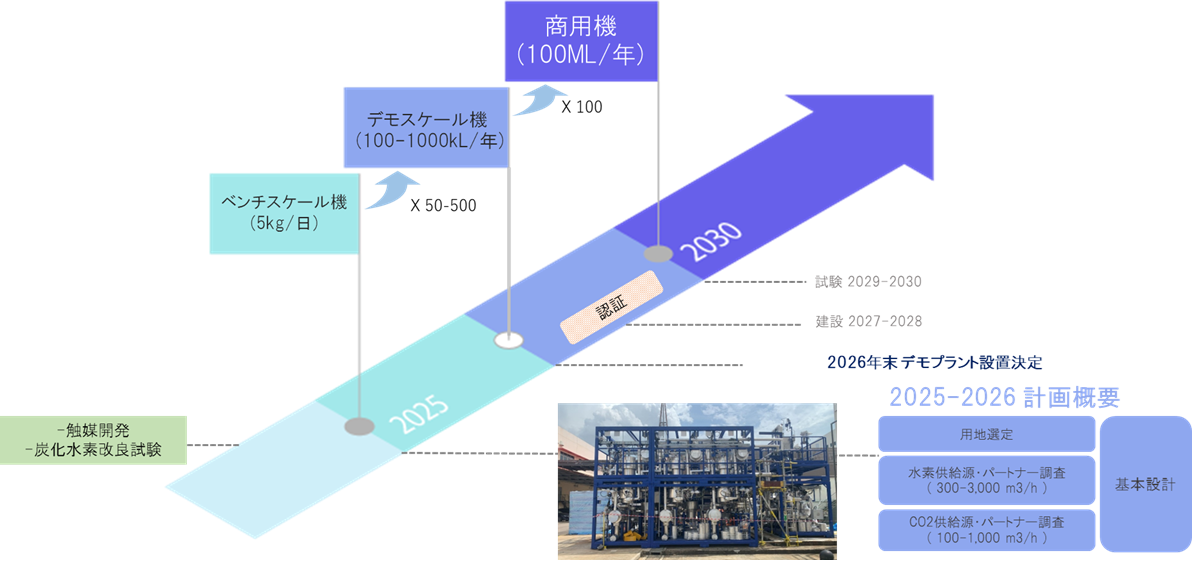

2022年12月にはISCE2と共同で、CO2を原料としたSAFを合成するための新触媒を開発し、触媒反応試験において世界トップレベルである26%の液体炭化水素収率を確認しました。一方で、「触媒がいかに長時間安定的にその性能を保つかというロバスト性にはまだまだ改善余地があり、開発のポイントとしてフォーカスしています」(奥野さん)とも。2025年1月にはシンガポールにテストプラントを設置し、一連のプロセスの検証を始めました。

実際のジェット燃料にするには、炭化水素をアップグレーディングするプロセスが必要ですが、「そこはすでに商用化が進んでいる分野ですので、技術をお持ちの企業さんとのパートナーリングで獲得しようと思っています」と奥野さん。「IHIの強みが生かせる部分は自社で開発し、他社の技術をうまく組み合わせて、全体としてSAFができるようになるまでを加速したい」と意図を話します。

他社との協業に絡んで「苦労話を一つ…」と切り出した黄さん。「SAF全体のバリューチェーンを見ると、安価な水素やCO2をいかに入手するかは大きな課題です。高い水素と高いCO2で高いSAFを合成してもエアラインには受け入れてもらえないでしょう。併せて触媒の性能向上による全体のコスト削減も重要で、そのために研究員が一生懸命研究開発に取り組んでいます」

抑えるべきはコストだけではありません。国際民間航空機関ICAOが定めたCORSIA(国際民間航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキーム)などに基づいて、ライフサイクル全体におけるCO2排出量を抑えることが必須です。「水素やCO2の調達、SAFの製造、輸送、航空機に投入するまでの全体のバリューチェーンを見てどのくらいCO2の排出を抑制できるのか。上流から下流まで全ての関係者からデータを出してもらって計算しないといけませんので、一社でできることではありません」(黄さん)

商用化の壁はもう一つ。SAFはジェット燃料と同じような組成になるため既存のインフラを大幅に変えずに利用できることもメリットですが、それには国際機関ASTM(米国試験材料協会)によるジェット燃料の規格に適合することが必要です。ASTMの認証を受けているSAFの製造プロセスは現在8種類あり、そのほとんどが廃食油などバイオマス由来の原料によるもので、CO2由来のプロセスで認証を受けているものはまだありません。

すでに認証を得ているプロセスであればそれにのっとって製造すれば良いのですが、先行しているからこそ、自分たちで壁を乗り越えなければなりません。しかしIHIグループでは、8種類のプロセスの7番目として藻(微細藻類)を使ったSAFの認証を得た経験があります。奥野さんは「ノウハウがないと短期間で認証を受けるのは難しいのですが、当時の担当者も今のメンバーに入っています。過去の知見が活用でき、ものすごく高い壁だとは思っていません」と自信を見せます。

そうした課題をクリアしながらテストプラントでの検証を続け、2026年度のデモンストレーションプラントの設置を目標に掲げます。「他社とのベンチマークもしたうえで、今の技術開発を達成すれば競争力のあるコストでSAFができると確信を得ています。しっかり技術を確立し、商用化まで持っていくのが私たちの使命」と力を込めます。

デモンストレーションプラントの設置にはテストプラントとは規模の大きく異なる費用や土地も必要になるため、「皆さんにわれわれの活動を知ってもらって、次のデモンストレーションやセミコマーシャルに向けて一緒に活動していただけるパートナーさんを探しています」と訴える奥野さん。「ジェットエンジンを事業としている企業として、エンジンでCO2を出すだけではなく、CO2削減にも貢献するものを提供し続けます、ということを航空業界にもPRしていきたい」とも。

「SAFのSはサステナブルのSですが、われわれの事業も持続可能である必要性があります。モノとしての持続可能性を高めるのと同様、会社も持続可能な事業体にトランスフォームしていくことも、こうした開発を通じて進めていけたら」と決意を表します。

黄さんは「全て言われてしまいました」と苦笑しながら、「2050年のカーボンニュートラルまであと25年。長いようで短く、IHIグループだけではできません。いろいろな企業や国の皆さんと共に取り組まないと間に合わないことですので、力を合わせて技術を開発して、一緒に良い未来をつくっていきましょう」と呼びかけました。

異なる国で、しかし国境を超えて共通する環境問題に取り組もうと研究の道へ進んだ二人の青年。時を経た今もその志は変わらず、さらに同じ志を持つ世界中のパートナーの皆さまと共に、持続可能な航空燃料の実現に挑んでいきます。

取材協力:

奥野 真也|技術開発本部 技術企画部 SAF企画グループ

黄 健(ファン・ジェン)|技術開発本部 技術企画部 SAF企画グループ関連情報:

「IHIing 動いている私たちの今とこれから。」

CO₂が航空機燃料に変わる!?(前編)

CO₂が航空機燃料に変わる!?(後編)